出品/联商专栏

近几年,在百货与购物中心这两个主要的商业经营形态上,有过“百货要购物中心化”和“购物中心要百货化”两个截然相反的观点,而近期的恒隆租赁杭州百大B、C馆,与杭州大厦将形成正面对抗的新闻,更是将百货和购物中心究竟谁主领商业风骚的疑问,推向了舆论的焦点。真可谓,一纸租赁合约,搅动商业风云。

百货与购物中心之“争”,是商业的零和游戏还是会双赢?让我们来探究一番。

01

二者经营理念有何不同?

作为商业历史的“前辈”,百货的发展走过一百多年,而商业的“后起之秀”——购物中心,其历史沿革不过三十几年,但是,从近期闭店的记录来看,百货占了绝对的大头,甚至有些具历史价值、曾经显赫和风光的百货商场,也落得个离场的命运。取而代之的,是购物中心的不断涌现,不仅是商业增量的大部分是以购物中心的经营形态出现,相当部分的存量百货,也以改造为购物中心的经营形态重新“出山”。

百货与购物中心在商业生存版图上截然不同的呈现,是命运的必然,还是经营理念不同进而导致经营的效益不同,使得商业进化的历史不断向购物中心兴旺、百货没落这个结果逼近?

其实,比较一下百货与购物中心这两种经营形态,可以得出如下结论:

第一,百货是经营商品的,而购物中心是经营平台的。

百货在商场经营上,是“亲力亲为”的。不仅是招商,而且是日常的经营,百货管理公司的影子无处不在。从营业员的销售话术,到迎宾送客的标准动作;从收银的集中统一,到节假日的全场销售联动,所有这些,都是在百货管理公司的统一策划、安排、规范下进行的。当然,所有这些其本源是因为百货是联营制导致的。

购物中心呢?虽然招商是由商管公司统一进行的,但品牌的经营则由各个店铺按业态和品类,各自独立经营的;商管公司负责经营公共区域,而商品的自我营销、推广策略,则是租户自己的事。收银更是租户自己的钱袋子,品牌管得可好呢!

所以,百货经营的是在商场里的商品,而购物中心则把精力放在了商场这个平台的搭建和质量上了,商品的经营让租户自己操心。当然,所有这些其本源是因为购物中心是租赁制导致的。

哪个更讨市场的喜欢呢?

先看个案例。

最近最为轰动商业市场的,莫过于LV矗立在上海兴业太古汇的那首大船了。是商管公司要求LV来做的,并且要求一立就是两年,是吗?

严格地说,这艘船是个围挡,店铺还没有开业呢。只不过作为品牌商的LV,以一种全新的面貌,以极大的市场推广热情,以丰富的表现手法和内涵,展现在了人们的眼前,使得公众的注意力不可能不被吸引到这里,使得商圈不可能不关注和议论此事。把一个围挡硬生生做成了一个商业的公共事件,令人不得不赞叹其构思,欣赏其表现,造就其口碑,赢得其声誉。

商管公司呢?那一定是在背后全力支持,乐享其成。

这是品牌商的自主行为在商场这个平台上的一次出色表演!

兴业太古汇是个购物中心,从逻辑上讲,品牌商在成为租户(签约)后,从商铺的围挡设计(包括平面设计和三维展示)、二次装修阶段的市场推广,乃至开业的动作和今后的日常经营,是品牌商(租户)的自我表现和积极性的发挥,商管公司做好协调和配合。

百货商场的品牌由于是百货管理公司统一招商的,其上述过程更多的,是管理公司倾注其精力和热情策划的,品牌商(没有租户两个字)更多的是配合、出商品作为道具。是否会有类似LV这样的手笔?那看百货管理公司的魄力和预算了。

从以上案例不难看出,百货是管理公司一家的热情和专业的体现,全场效应很好,但有时难免顾此失彼;购物中心是管理公司加无数品牌商(租户)的热情和专业能力的。大部分时间,只要租户对于自己的品牌上心,那就会不断上演一出出好戏,购物中心就是那个演戏的舞台。

百货管理公司和购物中心商业管理公司,两者都做得很努力,但这两者角色的不同,最终的效果很多时候会有不同的呈现。你认为消费者更喜欢和倾向于哪个呢?

第二,百货商品的布局普遍采用水平思维,而购物中心是用垂直思维的。

在国内,商场的楼层商业价值(体现在租值上)是以一楼最高,而后分别向上和向下递减的,因而走进任何一家百货商场,你可以看到的商品布局基本是按楼层分布的。一楼通常是货值(销售坪效)最高的,如黄金珠宝、化妆品(高化),二楼是女装,等等。

购物中心也以一楼作为商业价值最高,但这个“高”有两点不同:

第一,强调第一眼价值,也就是容易吸客。比如咖啡和茶饮,单品的货值不一定是最高,但高客流导致高的转化率,也就造就了高的营业额,而且有消费者的第一眼眼缘;

第二,强调不同业态的高度“混搭”,也就是不同的业态放在一个楼层内。比如一楼入口是星巴克和喜茶,接着是零售,进而是高品质3C产品;二楼是女装,是高化,也有轻餐,等等。

我们对比一下以下两张照片,可以看出端倪。

某百货二楼

这张照片是笔者今年七月在考察某一个百货时拍摄的,货架间距不足1米,服装叠放密集,通道仅容单人通过,缺乏休息区,陈列具典型的百货风格。作为一个消费者,你喜欢吗?吸引你到这个商场了吗?

你喜欢就好!

某购物中心中庭和店铺。上面一张是商场中庭的一次推广活动的装饰,八爪鱼,装饰高5米,色彩鲜艳,中庭设置座椅和互动屏幕;下面一张是周边店铺分布,茶饮店与零售品牌相邻。

有比较才有鉴别(伤害),从商场的实景照片你不难得出结论。

上述现实实景,的确体现出百货和购物中心在经营商场这个舞台时,是由不同的经营思维指导的。

把每个平方都作为销售的场所依然是百货管理公司大部分时间的聚焦点,背后是把商场作为一个买卖场所思维的体现;

把商场看作是生活场景的一部分,而其中的消费(营业额)是吸引消费者前来后的结果,而不是一开始的出发点,因而场景和布局更为重要,哪怕场景需要占用公共区域的面积,背后是把商场从纯粹消费的场所转化为满足物质和精神消费的领地的体现。

02

有什么可以相互借鉴?

百货和购物中心为什么有不同的经营理念和思维?当今商业情势下,相互之间应该如何借鉴?

由于百货自诞生到成长的历史比购物中心悠久得多,因此,若回顾一下百货诞生的年代就可以发现,那时是一个物质匮乏的年代。作为消费者在百货商场来得起、消费得起其实是一种身份。在笔者有了记忆的小时候,那是六十年代末,笔者知道何谓电梯,就是从百货商场得来的认知。

商品的展示是百货的第一要务,以上世纪六十年代为例,当时的上海中百一店(如今的第一百货)人流如织,各个楼层都铺满了货品,以展示其丰富性,当中仅留一个供消费者通过的走道。这个百货商场铺货的惯性延宕至今,百货依旧是以尽量多的SKU,作为其销售和吸引目的性消费的手段和工具。而所谓动线大都呈回字形,简单,商品透视性好,每个商铺都具有同样的可达性高的特点。

购物中心诞生于上世纪末,那时产品的丰富性已经不是首要,消费也已经度过了温饱而已经朝着品牌价值认知方向迈进了。如何展示商品,动线怎样让消费者既方便可达、又不会感到逛商场很闷,于是有了八字动线,有了集中点(Hub)的概念,有了需要激发随机消费的动机。总之,购物中心开始讲究起商场的布局和外在体现了,购物的舒适性日益成为重要的讨论方向了。

以上述简单的比较,当然不足以勾画百货为何不同于购物中心的经营理念的起源,但究其本源,还是可以看到历史的痕迹的。

那么,作为商场,无论是百货还是购物中心,是取决于你的“出身”,还是取决于你做了什么?答案显而易见。

在消费已经进化到从仅仅满足物质需求,进而到满足精神需求;从解决有和无的问题,到自我喜欢、个性张扬的年代,这个过程,需要把已经成为生活一部分的商业,架构在对于生活价值存在意义的路上(Achievement driven),否则没有出路,没落就会成为必然。

正是从这个意义上来说,无论是百货还是购物中心,都要把思维定势导致的熵增,进行降低至少是弱化,方法就是犁松思维的板结,拥抱变化,寻找到适应的方法。百货与购物中心在这个过程中,可以相互借鉴。

知道了必要性,那么如何做呢?

我们先来看一个百货里面的生鲜超市。

这是一个口碑很好的超市,有许多原产地并非国内但质量上乘的货品,特别是生鲜品的销售,其中一个是鲜牛奶。

笔者在考察这个商场时特意去看了一下,见下图:

笔者考察这个生鲜超市的日期是7.13,鲜牛奶显示的生产日期是7.8,而价格签显示是36.8元/900毫升/盒。

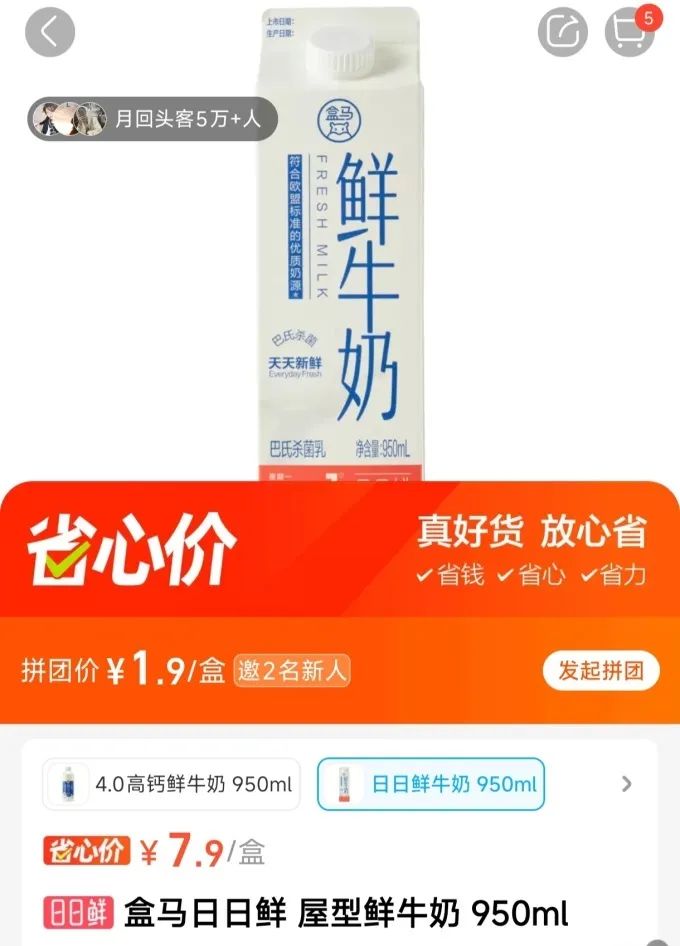

作为对比,笔者在盒马鲜生网页上查到了当日生产的鲜牛奶,如下:

两相对比,解答了一个问题,为何在那个生鲜超市中这盒鲜牛奶已经是出产5天了,还是没有被买走,尽管鲜牛奶的保质期没过,但消费者的概念中,一般三天以后就会进入打折,因为鲜牛奶不容易保鲜。

大量铺货解决了销售的问题了吗?没有,解决销售问题的关键是适销对路。

笔者又上了上海那艘引起轰动的“路易号”大船的预约通道,查看最近的可预约的日期,如下:

到8月31日也已经全部约满。如今没有了消费力吗?答案是否定的。

商业,无论是百货还是购物中心,都需要直面这些问题,如今的消费群体究竟需要什么?在你所覆盖的消费圈层里,客群的消费特质是什么?你所经营的场所,是什么让消费者至少来一次,以后又会常来?

消费有两类,一类叫目的性消费,就是想好了需要购买什么,才来;另一类叫随机消费,是因为某个原因过来,在逛商场的过程中,产生了消费的动机。

百货在第一类消费场景中做得很出色,品类的分楼层出品,商场简单的动线,楼层的集中收银,以及服务台提供的温馨服务,都是令人难忘的。不过,如今的消费者是因为你的SKU多才奔你而来吗?网上消费的简洁、迅速,为何一定到你这里来呢?原来百货中鲜有餐饮,逛久了,想喝个茶饮,吃个饭都没地方,还想去吗?总之,若百货纯粹是个购物的地方,那购物的满足已经是多场景的了,那为何一定要选百货商场?

购物中心呢?第一类消费还在,但多了第二类消费。之所以会产生随机消费,有两个要素,

第一,消费者要愿意来。因为场景,因为不仅仅是物质的消费,有了中庭的主题活动,有了好看的IP形象,所以,自己来看看,亲朋好友、携家带口一起来看看,有趣好玩,未必是带着消费什么的目的,那第一层让消费者愿意来的目的已经达到了。重庆的沐光森林,跨7层商场空间,种植300余种热带植物,包含25米高“花之瀑谷”瀑布、15米“生命树”(凤凰木)、40米“悬浮森林”三大主题场景,模拟真实雨林生态系统。就冲着这,消费者也愿意来啊!

第二,消费者要留得住。因为好逛,有了八字动线,不知不觉中,覆盖住了全部商铺;又因为业态是垂直布局的,不同的业态在一个楼层里是组合的,所以,眼睛不累。逛着逛着,好像有购物的愿望了,于是随机消费产生了。餐饮又很丰富,中午、晚上,一个人、几个人,丰俭随意。消费产生了,好感留下了,还有了会员系统,那后继的“复购”就产生了。

尽管这是一个虚拟的描述,但其实是消费心理的真实写照。百货与购物中心两者中,都需要从消费者的立场出发,而不是从自身经营的需要出发,把营业额作为经营的结果而不是出发点,多维度、场景化地把消费者的需求,从简单的买卖场所的经营,升华到生活场景的塑造,使得不同圈层的消费者在你这里,总能找到自己合适的位置。

这个过程就是百货与购物中心的相互借鉴,看历史的沿革,看当今的趋势,找到对路的日常模式,用数字化予以建模,定性、定量,顺应商业的客观规律,顺应消费者的变化和口味,以终为始,这才是百货与购物中心共同的经营之道。

03

双方今后的发展方向是什么?

商业已经进入了资产管理的阶段了。从2023年年底开始试验发行基础建设公募基金REITs,到2024年常态化发行,至今年上半年已经发行了九个产品,正在申请中的还有许多,类别横跨了购物中心、奥特莱斯、物流等产业和行业。但是否留意到,在商业项目作为底层资产的REITs产品中,除了物美有大量的社区型商业外,其余一律是购物中心,百货明显缺位。为什么?

无论是百货还是购物中心,从开发的角度都是重资产,而商业的回报特性决定了其投资收益在后期而不是前期,因而对于现金流的要求特别高。这也解释了商业项目为何出现所谓“售后返租”这个对于健康经营绝对没有益处的模式的原因。

在REITs没有被打通以前,商业项目的发展其实是很“承重”(沉重)的,因为上述现金流要求的原因。但REITs常态化发行以后,没有百货作为底层资产,就不是简单的问题了,需要从深层次上找,这才会对百货今后与购物中心并驾齐飞有利。

原因之一,百货采用联营模式,营业额依赖联营扣点模式,收入直接与销售额挂钩,受消费市场波动影响显著。以及百货公司需承担促销成本、统一收银管理,持续稳定现金流实现的难度较高。

而有质量的购物中心,租金收入通常占比75%-83%,辅以物业管理费(14%-20%)。其收入模式为长期租赁合同和短期租赁合同的有效搭配,租金一般包含固定递增条款(年增3%-10%)和提成租金(基于商户销售额),现金流稳定性高且可预测性强。

原因之二,百货因租金收入的波动性较大,其估值公式中的NOI就不容易估算,那么对于估值Value=NOI/Cap Rate(估值=运营净收入/资本化率)就比较难以实现。加之,原来百货的商场结构动线简单,对于目前新出现的业态在商场结构性的包容性上就比较低,有时会形成障碍,与市场之间就会形成脱节。

而购物中心,NOI估算比较稳定,估值容易计算,投资处在一个较为稳定且可以预期的环境中,比较讨投资者的喜欢。加上建筑形态的多样性,对于业态变化的容忍度比较高,在新的商业形态出现时,容易形成新的消费热点,空间配合度较高。

归纳一下百货与购物中心的特点,可以以下方式表达:

整理:范唯鸣制图:联商网

所以,从资产价值的角度出发,百货需要向购物中心学习:

第一,提高业态的丰富度;

第二,若为小体量则向社区型商业转化;

第三,转化部分的租金收取模式,提高固租的比例或两者取高;

第四,变水平布局为垂直布局。

只有这样,百货的“入池”也为指日可待,而这一环节的打通具有双重意义。

第一重,将提高百货的运营质量。在保留百货原有优势的基础上,发展出新的“混合”模式,适应如今商业情势和消费者的变迁;

第二重,打通“退”这一环节,真正将百货融入到轻重并举的商业良性发展轨道,不为资金所累,而是插上了翅膀,与购物中心齐飞。

无论是百货还是购物中心,唯有打破固有边界,汲取彼此精髓,百货深研“品”之魅力,购物中心精筑“景”之体验,用百货的深度“商品运营力”与购物中心的“场景创造力”加速基因重组。

未来的商业王者,必是掌握“品景融合”密码的新物种,并在资产价值为先的商业发展中,各自找到符合自身经营特点的脉动。

短期股票配资最简单三个技巧,点牛股配资,蚂蚊配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。